“艺术与生态”论坛

从左至右:张之琪、魏颖、郭城

画廊周北京2021公众日期间的主题论坛“艺术与生态”由法国大使馆与画廊周北京合作举办,该论坛由“影片放映”和“映后对谈”两部分构成,其中,放映部分是由法国艺术家内野夏子和巴黎Allen画廊的创始人Joseph Allen由于国际旅行限制无法来到论坛现场而特意录制的一段对谈视频,与一支艺术家内野夏子的影片组成;映后对谈则由中文精品播客《随机波动》的主播之一张之琪主持,策展人、研究者魏颖,艺术家郭城作为嘉宾,各位嘉宾分别就“艺术与生态”为切口在线上与线下展开多元对话。正如本次论坛的嘉宾都是来自于不同领域,使用不同的表达和实践媒介那般,“共生”这一概念中那些隐而不发的症候也是如此多元却又紧密相联,互相印证。从张之琪将《末日松茸》中提及的资本主义语境中的“互养”与“交染”进行延展;到魏颖通过Lynn Margulis的理论追溯“共生”的词根,再到郭城详细阐述其在荷兰驻留期间如何通过艺术项目“一个被恰当重塑的过往”对人类世和地质变化进行探讨,在将“艺术与生态”这一被时常指认的话题具象化之时,也无疑在窥斑见豹,打开一处更深度的对话场域。

魏颖

策展人、学者

郭城

艺术家

线上嘉宾:

Natsuko Uchino

艺术家

Joseph Allen

艺术家

主持人:

张之琪

播客《随机波动》主播

影片放映

内野夏子与巴黎Allen画廊的创始人约瑟夫·艾伦(Joseph Allen)在画廊的后花园进行了对谈,她曾于2020年1月在该画廊举办过个展“Scobies”,主要研究不同物质的发酵过程。本次对谈里,他们通过将“activation culture”与料理中的发酵过程(fermentation)联系在一起,并提出城市环境中可能存在的饮食文化的问题。最后,他们讨论了艺术创作与实用性陶瓷间的关系,以及陶瓷生产在艺术、手工艺和工业中的不同模式。夏子还提及了她对景德镇陶瓷文化的痴迷。

张之琪:我先承上启下,跟大家聊一聊我们刚才看过的短片。这个短片是基于艺术家内野夏子在与他对谈的Joseph Allen的画廊里举办的展览SCOBY(菌母)做的一场对谈。菌母是一种细菌和酵母共生的状态,它是乳酸菌、醋酸和菌母一起发酵之后形成的一种状态,可以用来制作一些酸味的饮料和食品,比如说艺术家在视频里提到的Kombucha(红茶菌),还有韩式泡菜也是通过这种发酵的方式制作出来的。艺术家在这个展览的现场提供一些菌母,允许观众带回家去做泡菜,然后观众在做泡菜的过程中生成的更多的菌母可以被还回这个展览,这是一个免费的交换和流通的实验,所以这个展览的策展词主要是围绕两个概念在展开,一个是刚才影片里反复提到的共生(symbiosis),指的是两种不同生物体之间的一种长期和亲密的交互关系,另外一个是互养(cross Feeding),指的是一种生物体是依赖于另外一种生物体提供的营养物质来生存的,这就是这个展览想要探讨的两个核心概念。

艺术家内野夏子在视频里也提到说他之所以想通过菌母作为一个媒介来做作品,主要是想用菌母作为一种不同的替代性的经济形态的一个隐喻,这个经济形态的特性就在于:你越去分享它,它越能够不断地自我复制。就像菌母一样,它其实是在不断的分享过程中生成更多的菌母,所以她认为发酵是一个共享和合作的过程,而我们现行的资本主义经济形态主要是竞争和累积的过程,她希望通过艺术来表现一种不断自我生成,基于分享的慷慨的新的财富观念。

Scobies展览现场,2020,Galerie Allen

我在看完他们的对谈后,主要想到的是去年初刚出了中文版的《末日松茸》,副标题是“在资本主义废墟上的生活可能”,作者是美国的人类学家罗安清(Anna Lowenhaupt Tsing),她主要研究的是松茸这种昂贵的食材在全球的交换体系当中的流通过程,以及从采摘到交换,最后如何把它搬上餐桌作为礼物送给朋友这样一个完整的过程当中的一些知识生产的内容。其中也有一些片段涉及到了松茸作为一种真菌的一些特性,跟我们看到的短片里面提到的菌母有一些关联性,所以我想跟大家分享一些这本书中的观点。作者首先讲到我们可能普遍认为蘑菇是一种植物,但相比于植物,其实真菌更接近于动物,是需要觅食的。它觅食的方式就是和一个植物结成一种共生关系,由于真菌是体外消化的一种生物,所以它会将它的消化液排到体外,然后用消化液来分解它周边环境中的一些物质来形成营养,然后这些营养会被它吸收掉,同时它分解的这些物质也会改变土壤,或者形成一些水分和养分来滋养跟它共生的植物。她指出现在我们地球上有很多植物可以在一些非常干燥的环境当中生存,而不是一定要生活在水中是真菌在长久的历史过程中不断改造土壤所形成的结果。再比如说,森林里面会有一些朽木,真菌可以分解这些朽木来产生更多的营养物质,然后让这些营养物质可以被循环利用去滋养新的生命。除了作者在书中主要讨论的松茸,还有其他一些我们比较熟悉的菌类,比如牛肝菌、鸡油菌、松露等,其实都是一种真菌的子实体,这种子实体也是在跟植物的根部的紧密的共生关系当中形成的,它会摄取到植物中的碳水化合物,同时分解出一些水分和矿物质来滋养植物。所以罗安清在书里提出的一个概念跟我们刚才讲的“共生”和“互养”有点类似,叫做交染(contamination),它指的是一种物种如果想要生存下去就必须要跟另外一种物种合作,合作的过程中他们要克服彼此的差异,从而达到一种所谓“交染”的状态,但同时在一个物种向另外一个物种完全开放自己的过程中,也意味着它会因为他者的存在而变得脆弱和不确定,这就是作者认为的自然界中普遍存在的一种所谓的共生关系。

作者从松茸的生存方式开始引申,聊到一些对于人类比较有借鉴价值的观点,比如她认为真菌在生物科学研究中的作用长时间内是被低估的,主要原因之一是在传统的进化论的框架里面,人们认为两种不同的物种之间最重要的关系是捕食者和猎物的关系,这种关系要求他们彼此消灭对方,认为共生关系是一种比较反常的现象,而不是理解生命的一种必要条件。人们认为生命是单一物种自我复制的过程,而单一物种需要独自面对进化和环境的挑战,作者把这个称之为生物自我创造的故事,故事的核心是物种繁衍,是自足的、自我组织的过程。

我读到这段的时候想到了之前请魏颖老师录过的一期播客,我们当时聊到了科幻作品和科幻想象中体外繁殖的问题,我们提到在西方的哲学中有一种男性自我复制的传统,认为人类的繁衍其实是男性的自我复制,而女性是作为一个工具性的存在,这其实也类似于罗安清讲的一种观点,她认为在现代科学中比较典型的就是古典经济学和人口遗传学,其研究单位都是一个自足的个体,目的是最大化个体的利益,无论是繁殖后代还是积累财富,个体是研究的基本单位。罗安清在这本书中希望打破以个体为基本研究单位的方法,她认为很多时候“关系”才应该是一个研究的基本单位,她在其中还引用了一个生物学家斯科特·吉尔伯特的研究结论:几乎所有的发展都是共同发展(co-development),指的是一个物种的细胞有能力帮助另一个物种正常建构,这其实改变了演化的基本单位,说明共生其实是一种规则,并不是例外。我们讲的自然选择,选择的其实并不是个体,或者是单一的物种,或者是单一的基因组,而是一种关系,而这种关系的结成是基于一种偶然的相遇和在实践中不断的磨合而结成的。

郭城:刚才之琪说的几点我都觉得很有意思,想补充一些我的想法。比如艺术家内野夏子在展览里用菌母所做的共享行为本身是对资本主义的回应。以乳酸菌这个菌种为例,从宏观和人类中心的角度,我觉得是可以这样认为的,但是从微观的角度来看,乳酸菌的培养其实是在一个厌氧的环境里,这种厌氧的环境本身就抑制了其他细菌的生存,这样才会导致乳酸菌对其他食物进行发酵,这其中是有人为或者说半人为的干预。所以从微观角度来说,我觉得它其实依然是一个带有资源争夺性质的生化过程。所以当我们提到共生的时候,很多观点是跟视角有关的。如果从广泛的角度来说,人和很多病菌也是一种共生关系,病菌的传播需要不停地找到新的宿主,然后让宿主在死亡之前把自己携带的病菌传给其他人,这样病菌作为一个物种才能持续地生存下去,所以病菌的传播并不是为了杀死人类。人类社会在进化的过程中和病菌的关系也很有意思,《枪炮、病菌与钢铁》这本书讲的就是人类社会发展史与病菌的关系,比如欧洲人第一次发现新大陆后,导致美洲原住民死亡人数最多的原因并不是种族灭绝式的屠杀,而是当地人没有欧洲人带过去的病菌的抗体,而欧洲人跟那样的病菌已经共生很久了,自身的抵抗力是可以和这些病毒相对抗的,但是传播到其他没有这种病菌的地区,这种病菌就是天敌,大量的流行疾病导致人种灭亡。所以我认为共生与生是非常关乎于视角的一个问题。

张之琪:我觉得如何看待“共生”一方面是视角的问题,比如我们是从人的视角出发,还是从其他生物体的视角出发,另一方面我觉得scale(规模)也是一个重要的问题,比如我们是从单一的生物体出发,还是从一个种群出发,或者以多个不同的种群所构成的生态环境作为单位来分析,这也是我们今天可以讨论的问题之一。

魏颖:前几天看书,也涉及到“共生”( Symbiosis)这个词的发源,它于1873年由德国植物学家Anton deBary提出,已经有200多年的历史了。最近我们听到更多的一个词叫“共生发源”( Symbiogenesis),它比“共生”更进一步,因为共生是两个物种间的暂时关系:它们在最有利的时候生活在一起,如果它们不想生活在一起可以再分开;而“共生发源”则已经是两个不同的物种“合并”成了一种新的物种。我之后会反复提到一位女性科学家琳恩·马古利斯(Lynn Margulis),她就是“共生发源”这个学说的强烈倡导者,她认为很多时候物种之间的关系不是互相竞争的(就像之琪说的资本主义社会式的互相捕食和掠夺),而是合作的。

2020年在ZKM(卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心)的展览Critical Zones(关键带)就和这个学说很有关系,策展人是人类学家布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)。“关键带”是地球科学的一个专用名词,源于地球化学家、生物学家以及生态学家用于形容和定义地表和近地表的区域。该区域被认为是地球的⽪肤,“长期保持活跃,约为几千米的厚度,并包含了生物体,以及与其互相作用的土壤、岩石、⽔域和空气。⽣命形式在关键带中获得最优状态,并保持延续。疫情让我们从关注自己的人类社会转向了关注更加微观的、虽然不可见但其实对我们影响很大的微生物,我们也有更多时间去关注一些非人的生物,我觉得这个改变是很有意义的,这其实也是另一种共生的体现。

展览有两个缪斯,一位是著名的博物学家洪堡,他对于后世的影响非常巨大,另一位就是科学家琳恩·马古利斯,她有一个学说叫连续内共生学说(Social Endosymbiosis Theory,SET)。简单来说,就是比如一个细菌独自活不下去,然后它遇到了一个线粒体,它们在一起可以更好地活下去,于是线粒体就融合到细菌的体内;再之后这个细菌需要运动才能更好地适应环境,然后它遇到了另一个会动的螺旋杆菌,于是它们又融合在一起了。所以它其实是不停地跟新的生物融合然后产生更新的生物,这个过程是彼此帮助的,因为他们各自在险恶的环境下都活不下去。马古利斯在《共生星球》(Symbiotic Planet)这本书中就提出这样几个观点:比如物种之间并非只是优胜劣汰的竞争关系,也有必要的互相帮助;生物体总是愿意连接其他生物体,而不是说总是互相对抗;以及生命充满了各种突变、偶然和交织,而不是家族树式的线性分叉等,这些概念都在打破达尔文的进化学说。

今天我们讨论的主题叫艺术与生态,每个时代都有自己的环境问题,例如 “生态艺术”这个词出现其实最早是60年代《寂静的春天》这本书在美国引发的一系列与生态行动主义相关的讨论。我们这个时代跟《寂静的春天》当时那个时代又不一样了,我们关注的话题是当下最紧迫的,比如全球变暖、新病毒出现、大象迁移等。而相应出现的一些关键词也在策展和艺术领域提的比较多,比如人类世、盖娅假说、非人类中心主义,以及包括对“自然”这个观念的重新认识,中西方各自对于“自然”这个观念的重新解读,这些都是我们之后如果有更多的时间可以来展开讨论的。用一个比较具体的案例来说,我受到“画廊周北京”的邀请,今年五月会在上海崇明岛森林公园的竹藤馆策划展览“竹子作为方法”,我会邀请多位艺术家在这个竹林里进行创作,郭城老师也是受邀艺术家之一。大家对艺术的固有印象还是在一个白盒子(White Cube)里做展览,我们也可以进入到森林或者竹林这样一个自然空间。另外,我们对竹子的态度往往是把它作为文人凝视的对象,或者把它作为一种工匠使用的材料,而很少把它当成一个真正的物种去看待过,在这个展览中,我们会把竹子的生物性和文化性作一个同样的突出。这些都是从新的非人类中心视角来说,对于展览思路的拓宽。

“竹子作为方法”展览现场,2021,上海市崇明区中国第十届花博会竹藤园

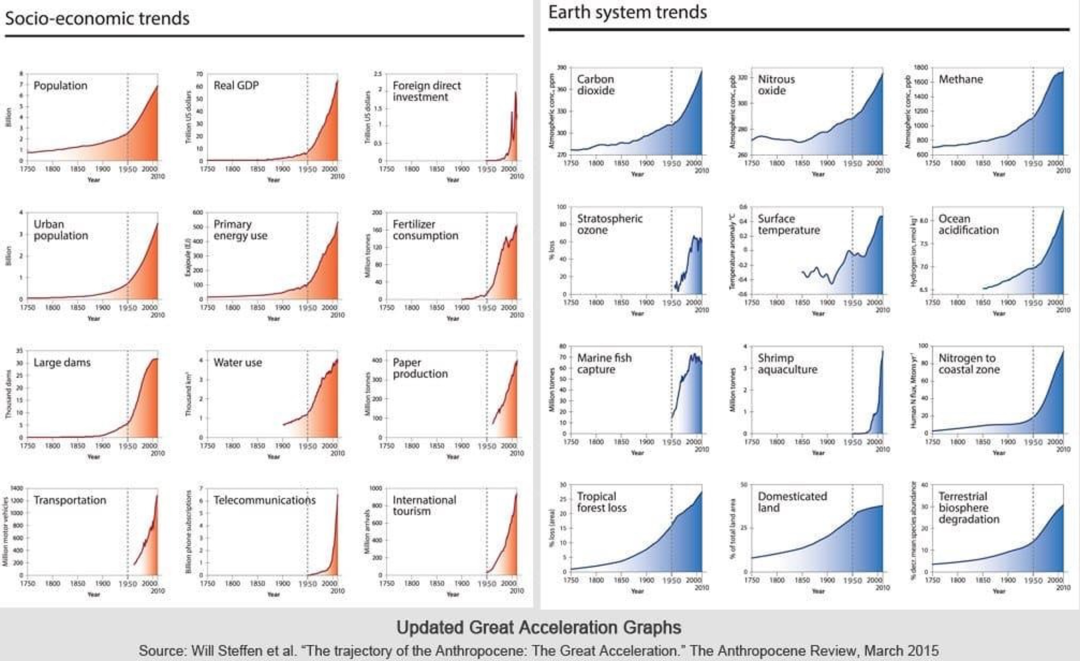

郭城:我想跟大家分享一个以前的项目“一个被恰当重塑的过往”,这里可能不会直接提到共生,但会和环境相关的议题有关系。这是我2017年在荷兰做的驻地项目,在这个项目里我主要是对人类纪或者人类世这样一个地质纪元做了干涉,具体的干涉的行为是我挖穿了一个地质纪元的地层,然后把里面的土壤取出来进行清理。首先就涉及到“人类世”这个概念,人类世最早是在科学领域被探讨的一个新的地质纪元,比如上一个刚刚结束的地质纪元全新世(Holocene),再往前还有三叠纪、白垩纪等等地质纪元。那么为什么我们会讨论是否应该把当下定成一个新的地质纪元,是因为我们认为人类活动对自然的改造已经足以和其他的自然力量所匹敌。以前的地质运动是由于板块漂移或者火山爆发等自然力量造成的,现在人类完全有能力达到其他自然力的程度去改造世界。数据表明(如下图)在人类世这样大的背景下,环境中监测的一些数据和人类社会一些发展的曲线是相重合的,比如碳排放、氮的含氮量、全球的温度和社会的发展或者城市使用的能源等等是非常吻合的,这也就进一步印证了人类社会发展和环境变化的关联性。

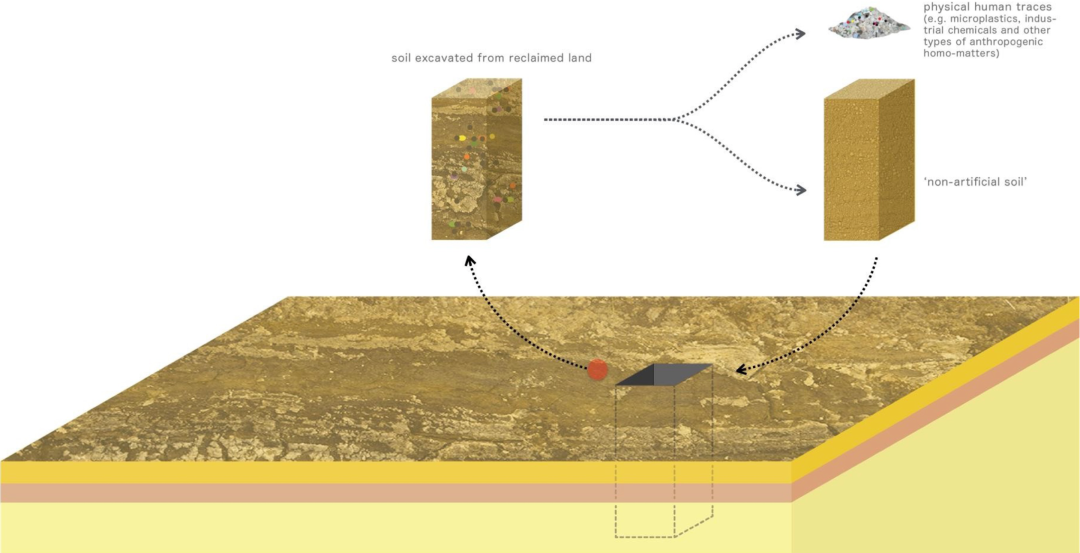

在这个项目里,我对人类纪的地层做了干涉。人类纪被定义的起始时间点是1945年(第一颗原子弹爆炸的时间),1945年至今不到100年的时间在地质学上是无法被观测的,因为其他的地质纪元是有上亿年的时间跨度才有可能有土地的沉降等等东西可以被挖掘到。在这个项目里我是通过在荷兰挖穿了一块填海造陆的土地来定义人类纪的地层的厚度的。我之所以这样做就回到了刚才讲过的人类纪的定义,就是我们在永久地改变着全球的地质地貌,填海造陆的行为就是人类对于全球地质地貌的改变,这个厚度就是我定义的在地的那一块土地上人类纪的厚度。所以我在一平米的范围内挖穿了一个厚度,然后把里面所有的人类痕迹清理出来,再把土埋回去,这个项目就是做了这样一个过程。

这个项目涉及到的被清除的人类痕迹主要分为两种,第一种是草皮层下的“石头”,我扒开草皮层,把石头挖出并经过清洗后我发现这些石头都不是天然的石头,很多都是混凝土、砖块、瓷片、铁钉等等人造物,这就联系到了填海造陆的历史。这块土地是从二战后的50年代初开始填埋的,二战期间荷兰的很多城市都被炸平了,比如鹿特丹、海牙等,这些城市被炸平后的废墟后来都被用于填海造陆了。我工作的土地在阿姆斯特丹的西北边,是受到美国的Marshall Plan(马歇尔计划)的资助而填埋的土地,Marshall Plan的一张宣传海报上写着"Whatever the weather, we only reach welfare together”(无论环境如何,我们终将共荣),这后来成为了我这套作品中的一个装置,我把从土地里挖出来的那些石块经过清洗后放到地上,然后通过霓虹灯展示了这句话(如下图)。我引用这句话是希望做一个视角的转换,当时这句话中的weather指的是政治环境、文化环境和经济环境,但是现在从生态的角度来看,如何界定一个星球的生态繁荣与否呢?这是我在一个人类战争的废墟之上的发问。

接下来要提到的是需要清理的第二种人类痕迹:微塑料。这个项目当时是跟荷兰自由大学的一位做环境领域研究的化学家和环境学家Heather Leslie合作的,她主要做关于微塑料的研究。一般我们可见的塑料垃圾经过填埋或者废弃冲到海洋或者埋在土里,经过一段时间后会自然降解,但当这些塑料降解到一定的尺度的时候是很难被进一步降解的(虽然在小于5毫米以后它们可以仍然可以被自然降解,但降解的速度比原来慢很多很多倍)。这样产生的微塑料在我们的生活中随处可见,它的遍布程度是超乎我们想象的,比如我们吃的海盐的颗粒里就有微塑料的存在的,包括一些深海的生物体内也会有微塑料,所以我们制造的人造物又重新的回到了环境当中。我通过科学家提供给我的配方去清洗土壤颗粒。这个配方可以被通俗地理解为洗涤灵加上盐,洗涤灵先把塑料颗粒和土壤颗粒剥离开来,然后盐通过密度让塑料颗粒浮到水的表面,于是经过清洗和漂洗的过程,我从观念上(因为不可能100%清理干净)把下方土壤的人类痕迹清洗掉。展览现场有八块土样,四块是来自外面的坑壁,中间四块是来自我清理过后的土壤。那么大家可以设想到如果你走在这之间就好像是走在了一个坑壁的边缘之上的状态。

最后再简单总结一下这个项目,其实大家可以把它想象成一个悖论,因为它其实是在讨论什么是自然,因为当我们提到自然的时候脑海中浮现的地方常常是原始森林、沙漠等,其实我们理想的状态是无人区,是一个完全单纯的自然环境,但其实不是的,因为随着全球的空气流动,物质交换,以及我们过量的碳排放等其实都会随着空气流动沉降在世界的各个角度,所以现在很难说世界上某一个角落还有真正纯正的、非人的自然。这就是我们在讨论的第二自然。所以这个项目其实是创造了一个悖论,就是当我在一个人造的土地上把里面的人造物去掉的时候,那我们应该如何定义这块土地?首先它不可能回到我们理想中自然的状态,但它又是一个人造的非人的土地,它是一个悖论的状态。所以我希望通过这样的行为,这样一个悖论的状态来回应我对人与自然的关系的感受。

张之琪:我稍微简单回应一下,因为我在来之前研究了郭城的作品,觉得这个作品确实跟我们今天讨论的话题挺相关的,刚才他提到第一自然和第二自然的观念,我就想到罗安清在《末日松茸》开头的序言中也提到说她想用这本书提出一个新的观念叫第三自然:尽管受到资本主义掌控,但是人口维系的一种生存方式。在我看来很有趣的是这本书洋溢着一种乐观的tone(语调),就是说尽管我们已经没有办法回到一种未受资本主义干涉过的纯粹的自然的生活状态当中,但是我们仍然可以在目前的环境下去做一些改变,或者说维系一种生活。

郭城刚才提到的他工作的这片土地是一个废弃船厂的遗址,那么在这本书里作者也多次提到废墟这个概念,它里面讲的是林业废墟,比如一些大规模集中种植的人工林完全死掉了或者被砍伐殆尽之后,它的土地上长出了很多真菌,包括松茸,作者通过这个故事想要传达的很乐观的信息是说:在我们看似是废墟,已经没有办法挽救的环境当中依然可以长出有价值的东西,这个生长的过程是一种自然的自我更新的持续的力量,这个力量不是人类想象中的,即一种进步的、发展的单一的方向,而是在一种偶然和不确定当中完成的一种持续和更迭。我认为这是作者一个比较乐观的愿景。另外废墟这个概念对我们讨论现代性也挺有意义的,包括我们刚才讲的这种实体性的废墟,包括像本雅明的理论当中讲的现代性其实是一种废墟的状态,那既然必然生存在这样一个资本主义或者现代性的废墟上面,我们接下来要怎么走可能是一个更为重要的话题。

魏颖:对于把个体作为研究单位的认识论转向了对于关系的研究,我非常有感触,这可能跟疫情也有关系。在疫情之前,我们总是考虑人类自己,如果把整个人类想象一个巨大的个体,那么其实是没有考虑其他物种在地球上跟我们共生的这种关系,而疫情之后我们终于非常深刻地意识到了,我们和其他物种在地球上是共生的。

郭城:之琪刚才提到的很多观点我觉得还是一个关于视角的问题,像刚才说到的在林业废墟里生长出新的蘑菇。其实这种菌类的传播是通过孢子传播的,是随着空气飘动的,所以这确实是一种生态的自然修复,这就引到了一个观点:当我们讨论生态失衡的时候,我们讨论的是什么?生态失衡和环境污染这些概念本身就是非常人类中心主义的,因为生态在任何时间都是平衡的。比如当所谓的生态失衡的时候,有一个病菌出现去灭绝一些生物,其实这就是生态正在平衡的过程。我在做这个项目的时候看过一些资料,有一个纪录片是关于塑料垃圾的危害,我印象很深的一个场景是一艘船在海里捞垃圾的时候捞出了一个篮球,篮球下面沾了很多贝壳,那其实我们从一个非常微观和个体的角度来看,正是这个篮球的存在才给了那些贝壳一个栖息地,如果海洋中没有这些漂浮物,它们就无所栖居,所以从另一个角度来说这就是一个自然平衡的过程。

张之琪:对,我看这本书也有一个很重要的启发,就是我们经常讲的可持续发展究竟可持续的是什么?因为自然一直都是持续的,它并不存在可不可持续这个问题,可持续指的是人类社会中人类目前的生活和消费方式是否还可持续,是这样一个命题。

郭城:是的,每个物种都是为自己的物种延续而努力的。